数学の教科書を全て覚えたとしても、その範囲の全ての問題が解けるわけではありません。 それをを実感としている人は多いと思います。 英語でも同様です。 教科書全て覚えたとしても、無理だろうと感覚的に分かると思います。国語でも同様です。

でも理科や社会はどうでしょう。 教科書全てを覚えて当然だ、と思っているでしょうか。 理科や社会でも教科書範囲を全て覚えて当然なのです。 では、どうすれば覚えられるでしょうか。

社会、例えば歴史の教科書には多くのことが書かれています。しかし、自分にとって全てが必要であるわけでもありません。既に知っていることもありますし、わざわざ「頑張って覚えなくとも」簡単に頭に入るものもあります。

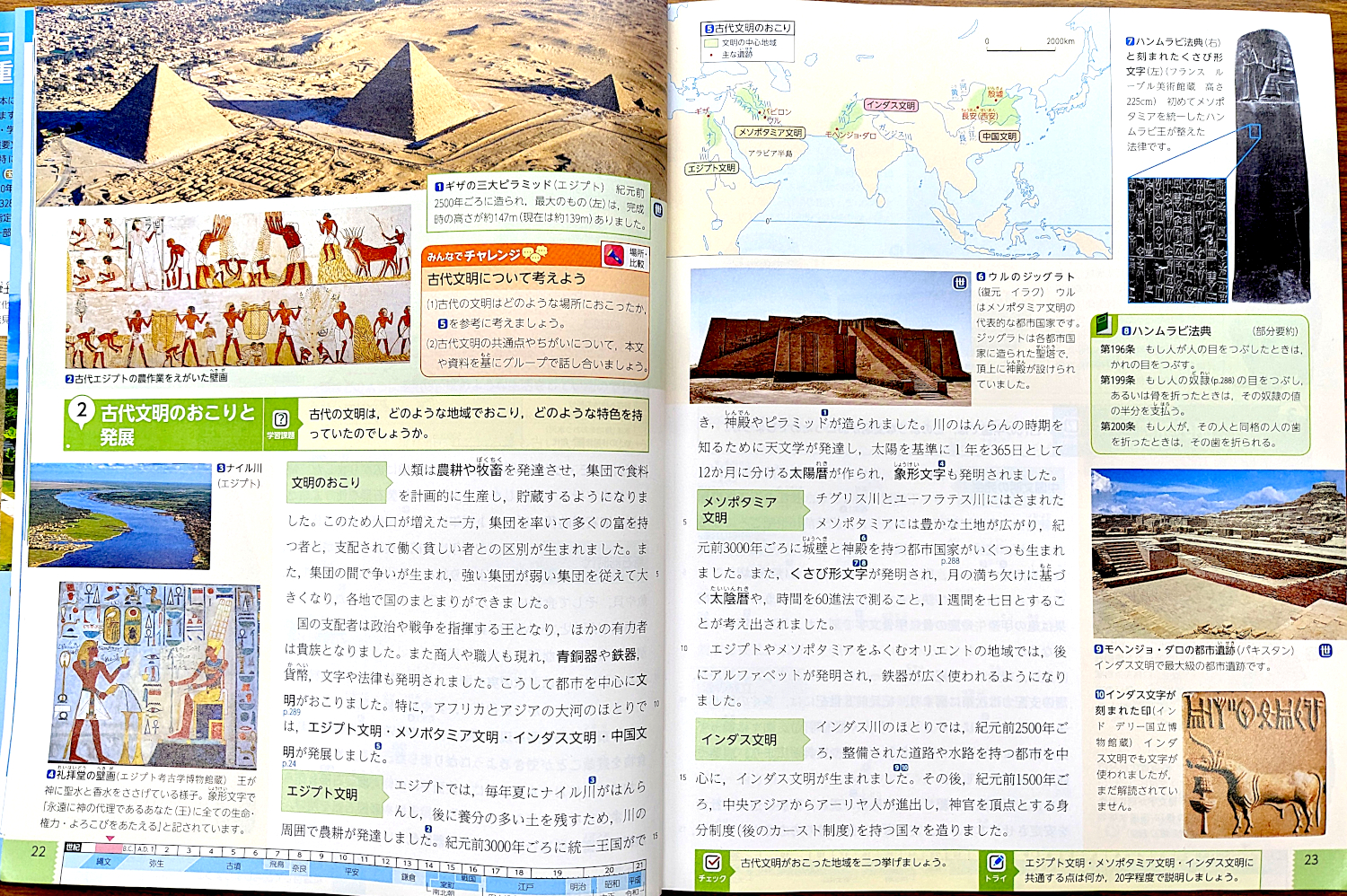

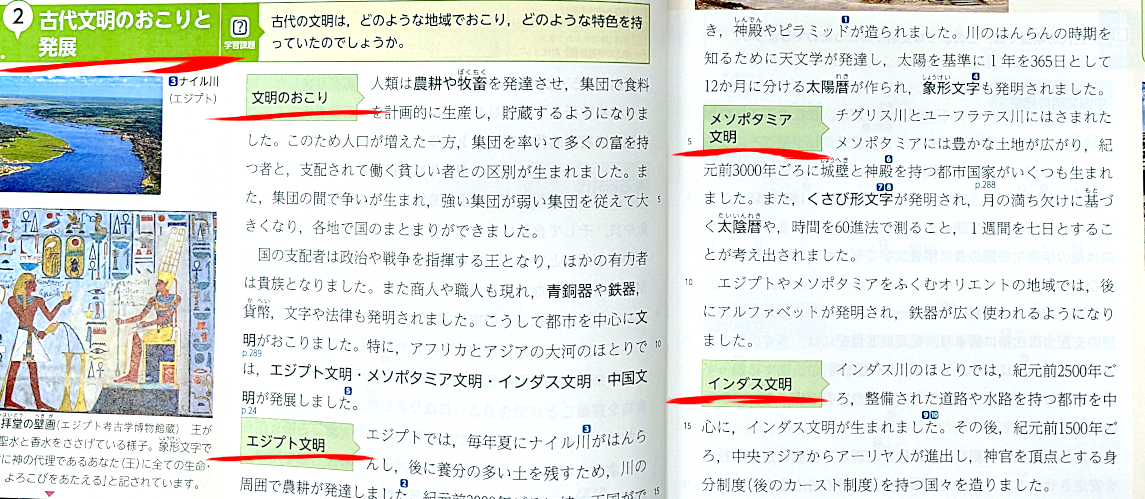

教科書の情報を小さく折りたたんで、覚えやすくしましょう。例えば、この教科書見開き2ページどう畳みましょう? まずこのページが「どのように出来ているのか」見てみます。

まず、本文です。本文は、必ず章節構造を持ちます。この教科書で言えば、緑色の部分です。

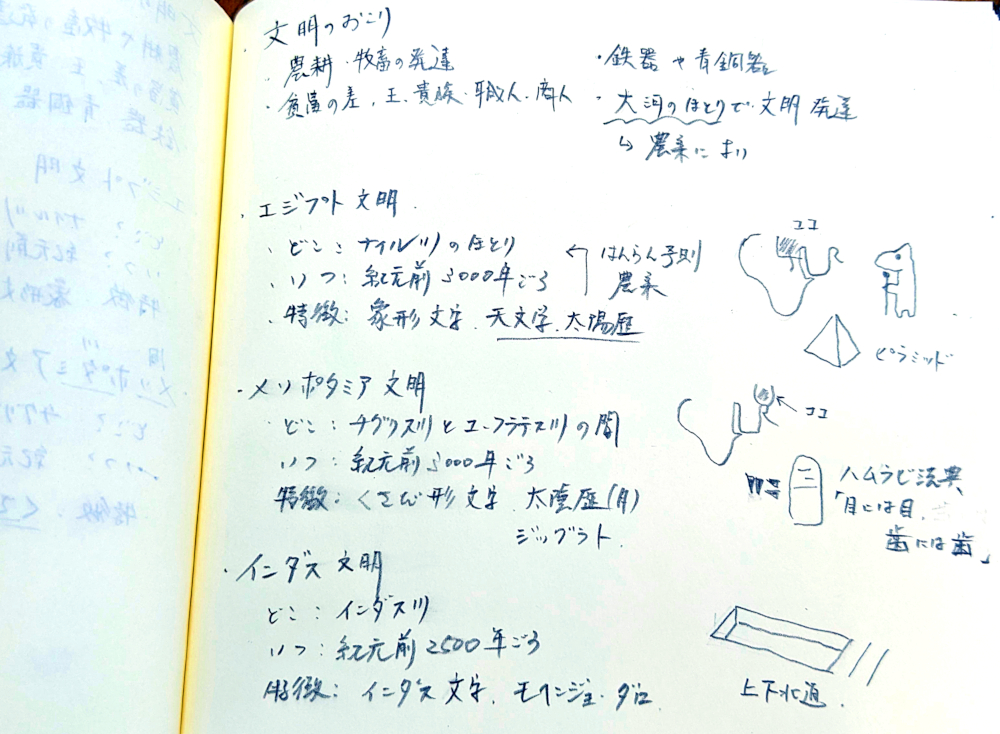

この構造を抜き出すと以下のようになります。この2ページは、たった4つのことを説明しようとしているに過ぎません。更に、同じことの繰り返しがあるとわかります。どれも「どこ, いつ, 特徴」の順番で繰り返されています。

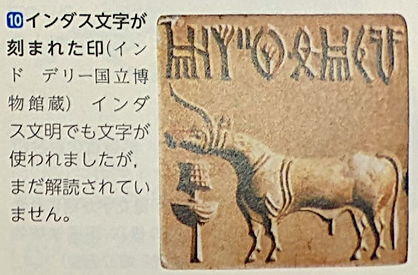

次の本文以外の部分を見てみましょう。

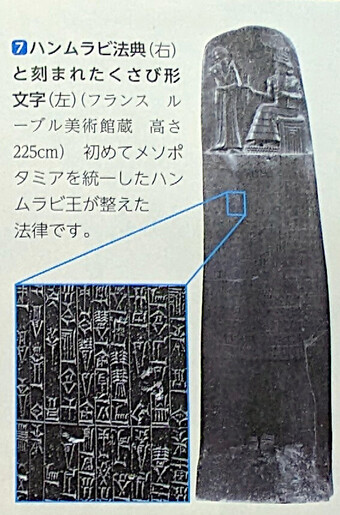

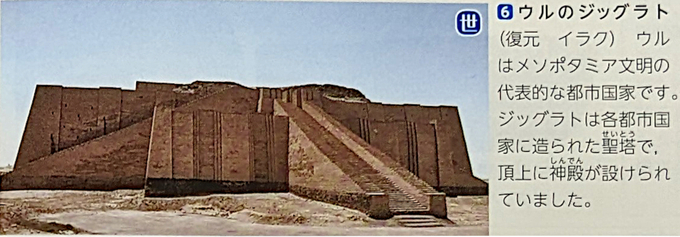

本文以外に存在するのは、主に資料です。文字だけでは分かりにくい情報に資料を付けて詳しくしています。そしてその多くは非常に重要な資料であることが多いです。つまり知っていて当然というレベルの資料です。これもさっきのリストに反映させましょう。

たとえば、こんなノートを作ることができます。教科書2ページがたったこれだけになりました。さて、「ノートを作るまで準備」です。ここからが本番です(字や絵が下手なのは気にしない!)。

ここまでは準備です。ここからが本番です。これで

ならば、何も見ずに、自分のノートを再現できるはずです。問題集で、覚えたいものがあれば、このノートのページに追記していけば更に役立つノートになるでしょう。そうすれば、教科書の内容を全てと言われても、

利点はたくさんです。確実に教科書の内容を頭に入れていきましょう。