高校受験の制度は各都道府県ごとにかなり大きく違います。 三重県内でも前期選抜(過去の推薦)と後期選抜では大きく違います。 ただ、後期選抜の仕組みは比較的シンプルです。

この2つの条件を備えた場合、まず合格が決まります。 なお、調査書とはいわゆる内申書のこと、検査とは実際の入学試験のことです。いわゆる内申をどのように点数化するかについては、各高校で異なっています。

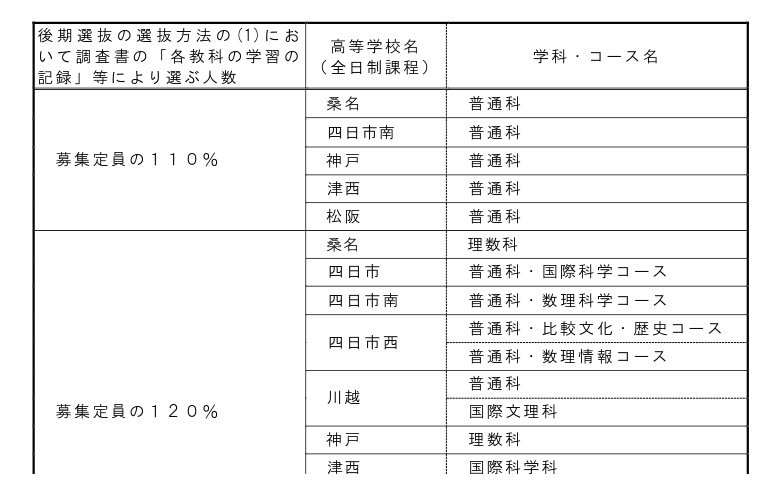

調査書はいわゆる内申書のことです。どのようなものが高校に送れられるについては、調査書 様式4として定められています。基本的に3年次のものが用いられます。 この調査書で、募集定員の上位100%~120%にまず絞り込まれます。

学力検査結果を重視して選抜する趣旨から 別表3

つまり三重県では内申書の影響は足切りとして働くと考えればわかりやすいと思います。特に進学校では、内申書をこの枠内で確保さえしてあれば、特に有利不利はないとされています。

上記の調査書で募集定員の100%~120%以内に収まっている人の中から、学力検査の得点上位者から合格が決まります。全体の8割は確実に合格、残り1割も結局は得点上位者から合格が決まります。

内申が不足する場合、定員の1割の範囲でチャンスがあります。この1割をどのように扱うかは学校ごとに異なります (別表4)。一般には、進学校では当日点を重視し、そうでなければ調査書や面接を重視します。

当日点を要求する場合、かなり高得点が必要になる理屈です。

調査書は基本的に3年生のものを用いますが、いきなり成績を上げるのは非常に困難です。なるべく早めに志望校の目算をつけておいて、早めにどの程度の内申が必要なのかを確認しておけば、「あとはただ勉強すれば良い」となって気分的にも非常に楽になるかもしれません。